“ Quelle chaleur ! ”, se dit le moine en levant brièvement les yeux d’une pile de pages de livres éparpillées devant lui. « Au moins, j’ai la chance d’être assis derrière d’épais murs dans la bibliothèque relativement fraîche du monastère, alors que dehors le soleil brûle les rochers nus », poursuit-il en quittant la pénombre et en clignant des yeux pour laisser errer son regard à l’extérieur par une petite ouverture qui donne sur un paysage désertique. Il réajuste sa robe, saisit la feuille de parchemin suivante sur la pile, trempe son éponge dans une coupelle de lait et recommence à effacer un texte. « De l’encre brun clair et pas de peinture, se réjouit-il, je vais pouvoir avancer rapidement et je n’aurai même pas besoin de gratter les restes d’encre avec la pierre ponce ». Et, petit à petit, il efface la feuille suivante.

C’est à peu près ainsi que nous devons nous représenter le recyclage du matériel d’écriture dans un monastère orthodoxe oriental au Moyen Âge. Fabriqué le plus souvent à partir de peaux de moutons ou de chèvres, le parchemin était nettement plus cher et plus durable que le papier qui apparaissait à l’époque dans l’est du bassin méditerranéen ou même que le papyrus égyptien. Il n’était guère possible d’obtenir plus de huit pages recto verso d’un livre plutôt petit – l’équivalent de seize pages dans un livre moderne – à partir de la peau d’un animal. Ainsi, en grande partie pour des raisons économiques, les supports d’écriture provenant d’anciens manuscrits étaient très recherchés pour la prise de notes, les exercices d’écriture ou les nouveaux livres. L’encre était lavée ou grattée, puis la page éventuellement redécoupée et lignée pour s’adapter au nouveau livre, et le nouveau texte écrit dessus. Une telle page recyclée est appelée un « palimpseste », du grec palin psên « gratter à nouveau ».

Depuis la fin du XIXe siècle, les historiens n’ont de cesse de déchiffrer les dizaines de palimpsestes mis au jour et d’y retrouver des textes anciens disparus. Parfois, ces recherches conduisent à des trésors. C’est sur un tel joyau que nous sommes récemment tombés avec nos collègues après l’étude minutieuse de fragments d’un manuscrit médiéval provenant du monastère Sainte-Catherine, dans le Sinaï, dans l’Égypte actuelle. Contre toute attente, le texte identifié nous a menés dans le ciel étoilé grec au IIe siècle avant notre ère…

Dans le désert du Sinaï

À une époque indéterminée, entre les IXe et XIe siècles, un texte en ancien syriaque, une langue proche de l’arabe autrefois répandue en Syrie, a été copié sur des parchemins recyclés. Ce texte est la traduction d’un guide ascétique pour les moines, initialement rédigé en grec ancien et intitulé L’Échelle du paradis. Son auteur, Jean Climaque, aurait vécu au début du VIIe siècle dans le monastère Sainte-Catherine. Il est impossible de savoir avec certitude si le recyclage et la copie ultérieure en ancien syriaque ont eu lieu dans ce même monastère. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que ce palimpseste a appartenu, comme maints autres livres réécrits, à la bibliothèque extrêmement riche de ce couvent isolé et immense qui trône comme un château dans un désert rocheux. Aujourd’hui, comme par le passé, des moines de différentes régions linguistiques orientales cohabitent dans ce lieu qui, au fil du temps, a rassemblé une collection incomparable de textes dans des langues rarement attestées et qui ne sont plus parlées : le grec ancien domine, mais on y trouve aussi de l’arabe, du vieux syriaque, de l’arménien, du géorgien et même une langue, l’albanais caucasien, qui n’est attestée que dans un fragment de palimpseste découvert et déchiffré il y a quelques années seulement.

Le monastère Sainte-Catherine, dans le Sinaï, en Égypte actuelle, où reposa pendant des siècles le fameux catalogue d’étoiles de l’astronome grec Hipparque de Nicée sans que personne n’en ait eu la moindre idée.

© Nicola Pulham/Shutterstock

Depuis près de vingt ans, l’Américain Mike Phelps, directeur général de la Bibliothèque électronique de manuscrits anciens (Early Manuscripts Electronic Library), et son équipe photographient ces palimpsestes et d’autres à Vienne, Rome, Berlin et ailleurs à l’aide de caméras spéciales multispectrales, puis traitent les images et les sauvegardent dans une base de données afin de rendre ce patrimoine plus accessible et de le préserver pour les générations futures. C’est lors d’une campagne effectuée au monastère Sainte-Catherine que l’équipe a pu voir quelques feuillets de la traduction en ancien syriaque de L’Échelle du paradis. Mais ces feuillets n’étaient plus reliés et ne représentaient qu’une petite partie de l’ensemble. Où était passé le reste ?

Sur les traces d’Agnes Smith Lewis

La réponse se trouve dans la première monographie consacrée à ce palimpseste, publiée en 1909 par la linguiste d’origine écossaise Agnes Smith Lewis. Avec sa sœur jumelle Margaret Dunlop Gibson, elle aussi linguiste, Smith Lewis voyageait beaucoup. C’est ainsi que, inspirées par les recherches que le théologien anglais James Rendel Harris avait menées à la fin des années 1880 au monastère Sainte-Catherine, les deux sœurs, âgées d’une cinquantaine d’années, y avaient à leur tour effectué plusieurs expéditions et en avaient rapporté des photographies sur plaques de verre de palimpsestes. « Elles nous ont montré le chemin en le défrichant », aime dire Damianos Kasotakis, un membre de l’équipe de Mike Phelps qui a étudié l’histoire des premiers visiteurs occidentaux dans le monastère. Or, lors d’un de ces voyages en Égypte, Smith Lewis avait acquis, sur le port qu’elle s’apprêtait à quitter pour regagner son pays, un mystérieux palimpseste qui s’était révélé être une partie du manuscrit de L’Échelle du paradis. Par un heureux hasard, une autre partie du palimpseste lui était parvenue peu auparavant… par l’intermédiaire d’un inconnu à Berlin.

Ainsi, dans des circonstances inexpliquées, des portions du livre avaient quitté le monastère et avaient été vendues en Égypte et à Berlin au tournant des XIXe et XXe siècles. Smith Lewis s’était finalement retrouvée en possession de toutes les pages du livre autres que celles restées au monastère (qu’elle ne connaissait pas, car elles y étaient alors enfermées dans une chambre avec d’autres manuscrits abîmés). Dans sa monographie, où elle donna au manuscrit le nom latin Codex Climaci Rescriptus (« manuscrit de Climaque réécrit [par-dessus d’autres textes] »), elle décrivit et déchiffra les textes effacés qu’elle avait identifiés. S’ils se rapportaient tous à la religion chrétienne, ils étaient d’une étonnante diversité, qui interroge sur leur circulation dans l’Antiquité tardive et au Moyen Âge : des fragments d’évangiles, des extraits d’actes des apôtres et d’épîtres, un psaume, un fragment d’homélie, des passages d’un lectionnaire… Certains en araméen biblique, d’autres en grec. Plusieurs feuilles, cependant, étaient trop bien effacées pour être déchiffrées à l’œil nu.

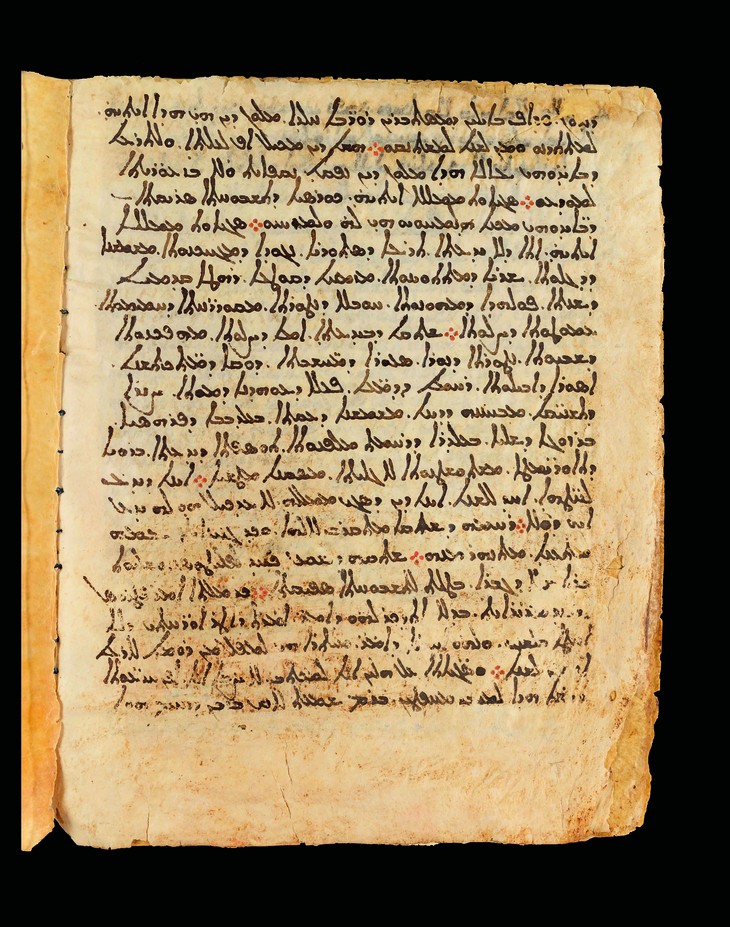

Sous le texte brun foncé en syriaque du feuillet 53v du Codex Climaci Rescriptus, on distingue à l’œil nu, outre des lettres de la page suivante par transparence, de légères traces de quelques lettres du sous-texte, insuffisantes cependant pour déchiffrer le passage.

Avec l’aimable autorisation de la Museum of the Bible Collection © Museum of the Bible, 2021 (CC-BY-SA 4.0, 2022)

Les deux sœurs ont fait don des pages ainsi rassemblées au Westminster College, à Cambridge, en Angleterre. Aujourd’hui, elles se trouvent à Washington, dans le Museum of the Bible, qui les a acquises en 2012. C’est depuis lors qu’il a été décidé de redonner vie au texte effacé resté indéchiffré. Auparavant, diverses tentatives d’imagerie multispectrale avaient été peu concluantes, mais avec les développements techniques des dernières années, en particulier pour le traitement des images, les deux équipes chargées de produire un jeu d’images multispectrales – celle de Mike Phelps et le Lazarus Project, dirigé par Gregory Heyworth, de l’université de Rochester – avaient bon espoir d’obtenir de meilleurs résultats.

De l’astronomie au milieu de textes bibliques

Le Museum of the Bible confia la responsabilité de l’étude du texte effacé à Peter Williams, spécialiste des traditions anciennes du Nouveau Testament et directeur du centre d’études bibliques Tyndale House, à Cambridge, au Royaume-Uni. Ce dernier réunit autour de lui une équipe de déchiffreurs composée de collègues, mais aussi d’étudiants qui jouèrent à plusieurs reprises un rôle décisif dans l’avancée du projet. C’est ainsi que Jamie Klair, alors étudiant de premier cycle à l’université de Cambridge, eut la surprise de reconnaître de manière fortuite, dans la couche d’écriture effacée, des textes de contenu astronomique. Parallèlement à l’étude des textes bibliques qu’ils avaient mis au jour sur d’autres pages du palimpseste, Peter Williams et ses étudiants se sont donc attelés au déchiffrement d’un texte inattendu, auquel rien ne les avait préparés. Keith Knox, un membre de l’équipe de Mike Phelps chargé du traitement des images, en garde un souvenir ému. « Le projet autour du Codex Climaci Rescriptus s’est distingué de tous les autres, nous a-t-il confié récemment. Ce qui l’a rendu exceptionnel, c’est qu’après la campagne d’imagerie, scientifiques, étudiants et philologues se sont rencontrés à nouveau à Cambridge pour une semaine de travail intensif. Nous avons rarement l’occasion de travailler aussi étroitement avec les érudits et de suivre les résultats de leurs efforts en temps réel. »

Les membres du groupe de Cambridge savaient que différents manuscrits avaient été recyclés pour recevoir la copie de L’Échelle du paradis, de Jean Climaque. À partir du moment où ils ont compris que certains n’étaient pas bibliques, ils ont vite reconnu, près du feuillet où Jamie Klair avait repéré du contenu astronomique, un exemplaire fort précieux, orné d’illustrations, du poème le plus célèbre de l’Antiquité sur les constellations : les Phénomènes d’Aratos de Soles. Composé au IIIe siècle avant notre ère d’après un modèle en prose rédigé quelque cent ans plus tôt par l’astronome grec Eudoxe de Cnide, ce poème consiste en une description du ciel étoilé dont la clarté et la beauté ont fait un classique maintes fois traduit et commenté jusqu’à la fin du Moyen Âge.

Dans le texte déchiffré, le poème d’Aratos se trouvait entrecoupé de deux autres textes. L’un d’eux s’est révélé être un commentaire du poème extrait d’un manuel de mythologie astrale intitulé Catastérismes et attribué au directeur de la bibliothèque d’Alexandrie, Ératosthène de Cyrène. Dans le cas de ce texte qui était, comme le poème d’Aratos, déjà connu à travers d’autres manuscrits, les éditions critiques modernes apportèrent un précieux secours qui permit de lire ou de deviner l’intégralité des caractères effacés dans la copie du Codex Climaci Rescriptus. Mais les pages comportant le deuxième texte tardaient à livrer leurs secrets.

Un catalogue d’étoiles ?

C’est au début de l’année 2021, lors d’une période de confinement décrétée au Royaume-Uni à cause de la pandémie de Covid-19, que Peter Williams a reconnu, sur une de ces pages mystérieuses, des coordonnées astronomiques. « Quand j’ai réalisé pour la première fois que la séquence μ̊ ν̅ε̅ devait signifier “55 degrés”, c’était incroyablement excitant, nous a-t-il raconté. Cela ne ressemblait à rien de ce que nous avions vu dans le manuscrit. » Peter Williams savait que les Grecs antiques notaient les nombres en lettres (la lettre ν représente la dizaine 50 et la lettre ε, l’unité 5, selon l’ordre alphabétique), mais encore fallait-il y penser, dans un contexte où l’on ne s’attendait pas à rencontrer des chiffres. La barre au-dessus de νε n’était autre qu’une marque qui signalait les lettres désignant des chiffres, et le graphème μ̊, peu usité, une abréviation du mot « degré » (μοῖρα en grec, le petit rond au-dessus de µ représentant la deuxième lettre du mot).

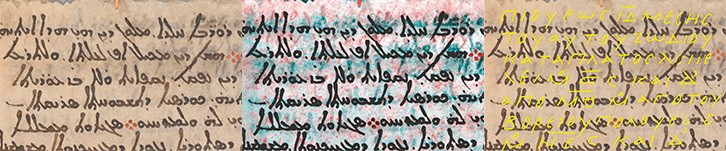

Détail du feuillet 53v du Codex Climaci Rescriptus (à gauche). L’analyse multispectrale de cette image (au milieu), menée par Keith Knox, a fait apparaître du texte grec en rouge sous le texte syriaque en noir. On reconnaît sur la dernière ligne du décalque (à droite) la séquence μ̊ ν̅ε̅, qui a mis les chercheurs sur la piste d’un texte d’astronomie.

Le constat s’est vite imposé : il s’agissait d’un texte sans aucun parallèle dans toute la littérature antique, qui faisait fonction de commentaire astronomique des Phénomènes d’Aratos. Après le premier affolement, Peter Williams s’est mis à chercher des collaborateurs experts des textes anciens d’astronomie. C’est ainsi qu’il est entré en contact avec nous. Nous avons tout de suite pensé à Hipparque de Nicée (aujourd’hui Iznik, en Turquie). Cet astronome grec actif au IIe siècle avant notre ère est célèbre entre autres pour avoir découvert la précession des équinoxes. Aujourd’hui, on sait que cette lente dérive de la voûte céleste, sur une période d’environ 26 000 ans, est due au changement de direction de l’axe de rotation de la Terre, à l’image de celui que subit l’axe d’une toupie en mouvement. Hipparque ne connaissait pas le mécanisme responsable de cette dérive, mais il en aurait déterminé la durée du cycle, selon l’astronome alexandrin Claude Ptolémée, qui a rapporté ces travaux quelque 300 ans plus tard dans son Almageste. La description par Hipparque, la plus ancienne attestée, reposait sur des mesures astronomiques aussi précises que possible à l’œil nu. Des mesures grâce auxquelles il aurait composé le premier catalogue d’étoiles comportant des coordonnées chiffrées. Depuis des siècles, les historiens et les astronomes cherchaient des vestiges de ce catalogue nimbé de mystère. Si notre hypothèse était juste, nous en avions sous les yeux les seuls fragments connus dans leur langue originale, le grec !

Au IIe siècle avant notre ère, l’astronome grec Hipparque de Nicée composa-t-il son catalogue d’étoiles à l’aide d’un instrument de visée de type dioptre, comme le suggère cette reconstitution du XIXe siècle, ou utilisa-t-il une sphère armillaire (en bas à gauche) ?

© Glasshouse Images/Alamy

Restait à la confirmer. Les coordonnées du palimpseste étaient différentes de celles indiquées dans le catalogue d’étoiles, intégralement conservé, que Ptolémée a fourni dans son Almageste. Leur auteur n’était donc pas Ptolémée. En tenant compte de la dérive des étoiles due à la précession des équinoxes, nous avons estimé que les mesures consignées dans le palimpseste remontaient aux alentours des IIIe ou IIe siècles avant notre ère, une période compatible avec Hipparque. Armés de patience et de l’hypothèse qu’il était leur auteur, nous avions dès lors suffisamment d’éléments pour déchiffrer certains passages qui avaient résisté jusqu’alors. Et plus nous déchiffrions de coordonnées d’étoiles, plus nous étions en mesure d’affiner la datation du ciel observé. Enfin, nous avons réussi à restreindre cette datation au IIe siècle, ce qui excluait d’autres auteurs possibles comme le déjà nommé Ératosthène de Cyrène.

Un indice en latin

Une autre avancée nous a aidés dans le déchiffrement. Au VIIIe siècle de notre ère, dans le nord du royaume des Francs, vraisemblablement à l’abbaye de Corbie, un ou plusieurs érudits avaient traduit en latin un manuscrit très proche de celui retrouvé dans le Codex Climaci Rescriptus, qui contenait les Phénomènes d’Aratos accompagnés du commentaire mythologique et du début du commentaire astronomique – c’est-à-dire les coordonnées des étoiles des trois premières constellations (le Dragon et les deux Ourses). Or cette traduction est rédigée dans un latin très irrégulier, qui reflète l’emploi de cette langue à une époque et dans une région où elle était déjà morte, mais n’avait pas encore été codifiée de nouveau par les acteurs de la Renaissance carolingienne. Ainsi, pour les trois constellations, cette version latine, connue sous le titre Aratus latinus, contenait des coordonnées difficilement compréhensibles tant qu’on ne pouvait pas les comparer avec l’original grec. En rapprochant les fragments du palimpseste et les coordonnées de l’Aratus latinus, nous avons pu à la fois mieux déchiffrer le texte effacé et comprendre sans ambiguïté ou presque la version latine.

Il n’y avait plus aucun doute : nous avions bien sous les yeux un fragment du catalogue d’étoiles d’Hipparque tant convoité. Nous avons ainsi recouvré les coordonnées de quinze étoiles de ce catalogue – tant dans leur version originale en grec qu’en traduction latine –, une moisson qui devenait suffisante pour jeter un regard du côté des observatoires astronomiques de la Grèce antique. La comparaison de ce jeu de coordonnées avec celui que Ptolémée a publié dans son Almageste, par exemple, nous permet de dire avec certitude que Ptolémée a fait une utilisation sélective du catalogue d’Hipparque, tout en utilisant également d’autres sources de données, dont peut-être ses propres observations. Plus encore, cette découverte pose nombre de questions fascinantes sur lesquelles nous espérons que d’autres se pencheront, avec ou sans nous.

Hipparque en ligne de mire

D’abord, quel(s) instrument(s) Hipparque utilisa-t-il pour réaliser ses observations d’étoiles fixes ? Les sources anciennes évoquent une dioptre – un instrument de visée posé sur un socle fixe. Mais au XIXe siècle, l’astronome Jean-Baptiste Delambre a suggéré l’emploi possible d’une sphère armillaire, un objet dont les différents éléments modélisent le mouvement des étoiles et du Soleil autour de la Terre. De l’Antiquité au XVIe siècle, nombre d’astronomes ont utilisé cet instrument, associé à un système de visée, pour déterminer les coordonnées des étoiles. Qu’en est-il d’Hipparque ?

Ensuite, qu’est-ce qui donna à Hipparque l’impulsion à ce travail au long cours ? Par exemple, il est possible que le projet de catalogue d’étoiles soit né de son intention de commenter les Phénomènes d’Aratos, ou encore qu’il ait voulu vérifier et caractériser la précession des équinoxes ou le mouvement propre des étoiles. Le catalogue pouvait servir tout aussi bien à la réalisation de globes célestes qu’à l’étude des mouvements des étoiles dites « fixes ».

Enfin, ce projet était d’une envergure considérable. Combien de temps fut nécessaire à sa réalisation ? Hipparque l’effectua-t-il seul ou aidé de collaborateurs ou d’esclaves ? Eut-il accès à des collections d’observations de prédécesseurs comme Aristylle et Timocharis ? Fut-il soutenu par des institutions ou des mécènes ? Le fait que plusieurs siècles séparent le catalogue d’Hipparque et sa reprise par Ptolémée interroge aussi : d’autres catalogues d’étoiles ont-ils été compilés dans cet intervalle de temps ?

Pour l’heure, la question la plus brûlante reste peut-être de savoir si d’autres fragments du catalogue d’Hipparque sont susceptibles de refaire surface prochainement. Nous ne pouvons y répondre aujourd’hui, mais nous espérons que ce sera le cas. Certaines pages du Codex Climaci Rescriptus n’ont toujours pas livré leurs secrets, et d’autres pages du manuscrit astronomique d’origine ont peut-être été recyclées dans d’autres palimpsestes. Tout en ouvrant des perspectives nouvelles sur l’histoire de l’astronomie, cette découverte illustre le grand intérêt que revêt l’application de méthodes d’imagerie multispectrale à l’étude des manuscrits palimpsestes et endommagés. Cette approche, qui a déjà fait ses preuves, n’a encore été appliquée qu’à une fraction infime de l’ensemble des manuscrits concernés. Ce qui laisse présager d’autres belles découvertes à venir…

Le plus ancien catalogue d’étoiles retrouvé dans un parchemin du Moyen Âge