Selon J. R. R. Tolkien, le père spirituel du genre, la notion de « fantasy » renvoie à l’une des propriétés fondamentales du conte de fées, à savoir ouvrir la porte vers un « monde secondaire » répondant à ses propres lois, un « merveilleux pur » mais raisonné, et y happer le lecteur. Au sein de ces univers irréels, le récit ne souffre, en principe, d’aucune limite pour se déployer : étirement du temps et de l’espace, présence d’éléments surnaturels, syncrétisme de nombreux imaginaires, épanouissement de plusieurs types de cultures et de sociétés, etc. La bataille de gros chiffres à l’origine de la sortie conjointe de House of the Dragon (HBO) et Les Anneaux de pouvoir (Amazon Prime Video) acte d’une certaine manière la mainmise de l’industrie hollywoodienne sur le genre, qui bénéficie ici autant de moyens inédits qu’il semble contraint par une dynamique de standardisation et d’inflation (des fictions toujours plus longues et spectaculaires). S’inscrivant dans le sillage de franchises à succès (les trilogies de Peter Jackson et Game of Thrones), les deux séries se font aussi le relai de thématiques propres à la littérature anglophone, habitée à la fois par une critique féroce de la modernité industrielle et par la volonté de renouer avec une spiritualité potentiellement réparatrice des maux contemporains. Les désordres du XXe et du XXIe siècle (les guerres mondiales et le péril nucléaire hier, le changement climatique aujourd’hui) se reflètent bien dans la menace apocalyptique qui pèse sur ces univers de fiction, incarnée par le débordement d’un mal, au sud (le Mordor de Tolkien) ou au nord (au-delà du Mur chez George R. R. Martin). Ils partagent d’ailleurs le même horizon : l’eucatastrophe, pour reprendre le néologisme de Tolkien, ou l’art de renverser la catastrophe, ne serait-ce qu’une seconde, afin de retarder la fin du monde qui ne manquera pas de venir. Que ces deux œuvres cosmogoniques s’inscrivent ainsi dans une pensée eschatologique – bâtir un monde virtuel et discourir sur sa fin – constitue d’ailleurs une piste sérieuse pour comprendre la résonance qu’elles trouvent dans notre imaginaire contemporain, en proie à une tension similaire entre rêve d’extension virtuelle et cauchemar de finitude matérielle.

Au-delà de renouer avec ces enjeux fondamentaux, Les Anneaux de pouvoir et House of the Dragon se doublent d’un retour aux sources, transportant le spectateur dans une époque qui précède celle des récits initiaux pour remonter à leurs origines. Les Anneaux de pouvoir s’appuie sur une partie de l’œuvre de Tolkien particulièrement touffue et peu narrative, celle qui concerne le second âge de l’Histoire de la Terre du Milieu, des milliers d’années avant les événements du Seigneur des anneaux. Ce faisant, la série explore une sorte d’antiquité des films de Peter Jackson, période où le mal commence à montrer le bout de son nez. House of the Dragon s’attelle de son côté à la chronique des tribulations de la famille Targaryen, la dynastie la plus puissante de Westeros, dont la décadence et la chute conditionnent le jeu des sept familles qui occupera plus d’un siècle plus tard les saisons de Game of Thrones.

Dans un complexe système de mise en abyme, les deux séries traitent ainsi du mythe dans le mythe, avec la mission contradictoire de bâtir un récit originel et de projeter une vision antérieure de ces mondes tout en s’adossant constamment à un système de réminiscences de ce qui a fait le sel et le succès des œuvres précédentes. De fait, elles peinent à exister autrement qu’en miroir de leurs modèles. Les Anneaux de pouvoir est en particulier minée par cette culture du clin d’œil qui l’amène à rejouer mollement des scènes des films de Peter Jackson, par exemple celle entre le bienveillant magicien Gandalf et l’aventureux hobbit Frodon. Toutes les relations qu’elle orchestre entre les nouveaux personnages semblent moulées à partir du modèle de la trilogie des années 2000 : un amour impossible entre une elfe et un vagabond roi, une amitié entre un nain et un elfe, etc. Si House of the Dragon joue plus malicieusement de cette redistribution des rôles, les deux histoires semblent conçues pour raccrocher aux wagons des récits initiaux, si bien qu’aucun détour narratif ne surprend vraiment, qu’il s’agisse d’un quiproquo dans House of the Dragon ou d’un masque qui tombe dans Les Anneaux de pouvoirs. C’est ailleurs que ces deux séries se montrent toutefois plus intéressantes, quand elles osent reconfigurer les frontières des mondes qu’elles investissent afin de trouver leur propre manière d’ouvrir la porte à l’aventure.

Écocentrisme

Les œuvres de fantasy, des romans de Tolkien à ceux de George R. R. Martin, en passant par les films de Peter Jackson et l’adaptation de Game of Thrones sur HBO, ont su préserver une essence commune : en s’attachant aux territoires du merveilleux avec le souci constant de les rendre crédible, elles ne cessent d’interroger la manière dont on documente un monde. Cartes, langages, arbres généalogiques, contes et récits internes à la fiction : il est vrai que cet appareil documentaire essentiel aux univers de fantasy n’est pas chose aisé à mettre en scène, ce qui explique que ses composantes soient souvent ramenées au rang de simples motifs. La carte de la Terre du Milieu ouvrait la trilogie de Peter Jackson, quand celle de Westeros s’inscrit en relief dans le générique de Game of Thrones. Dans House of the Dragon, elle a cependant disparu du générique et l’économie de la série n’admet quasiment aucune mention géographique. À l’inverse, Les Anneaux de pouvoir recourt régulièrement à cette figure de la carte pour resituer le spectateur au sein d’un récit éclaté dans l’espace, tandis que les territoires présentés sont souvent nommés à l’écran. La toponymie apparaît même comme un enjeu crucial, puisque le changement de nom d’un territoire devient le point d’orgue de l’avant-dernier épisode.

Ces choix ne sont en rien anodins et déterminent beaucoup le rapport qu’orchestre la mise en scène entre la fiction et son univers-cadre. Corentin Lê décrivait, au moment de la conclusion de la série, l’incapacité de Game of Thrones à rendre sensible la spatialité du territoire et donc à la faire éprouver par les personnages. Un écueil que l’on retrouve dans Les Anneaux de pouvoir, qui ne sait plus quoi inventer pour figurer les distances disproportionnées que doivent traverser les personnages (des ralentis saugrenus, des fondus sur les paysages, des chansons pour accompagner le périple), mais qu’House of the Dragon est parvenu à contourner. Incapables de figurer le voyage, les créateurs de la série de HBO en sont venus à l’éluder totalement. Les personnages, après avoir énoncé le besoin de se rendre dans tel ou tel endroit, sautent à présent de château en château par de simples raccords. Le monde de Westeros, totalement effacé, apparaît donc distinctement comme un plateau de jeu, sur lequel ne subsistent plus que les pions des puissants naviguant de case en case.

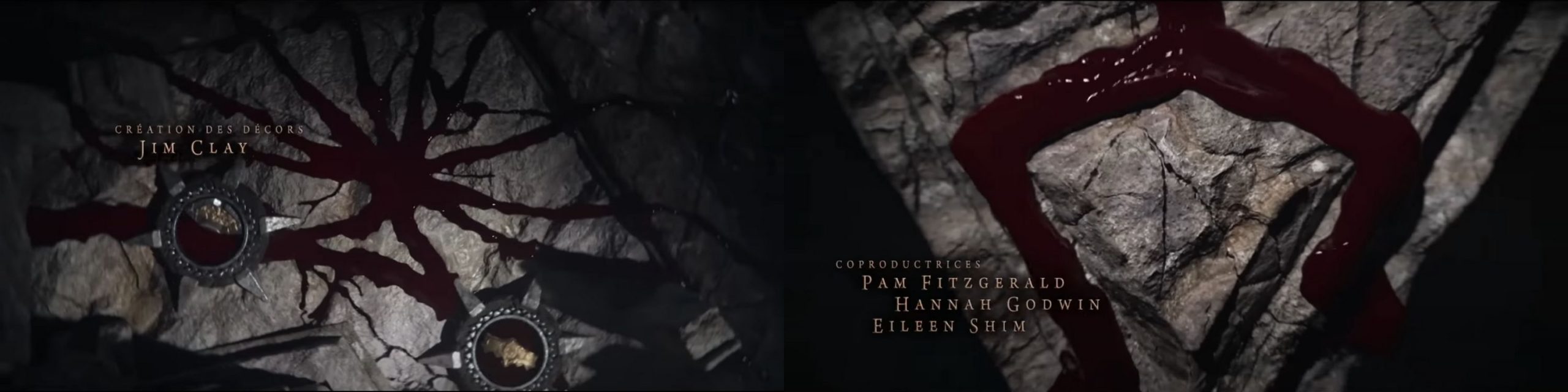

Ce changement dans l’économie de la série, au-delà de confirmer le pressentiment que le monde de Westeros ne sert que de toile de fond à des intrigues shakespeariennes, ramène sans regrets l’œuvre de Martin à son essence : le pourrissement qu’elle raconte est tout entier contenu dans le sang vicié (celui du générique) que les protagonistes se transmettent dans un jeu dynastique qui ne peut se déployer que sur un temps long, le mal s’écoulant dans la verticalité des lignées familiales. Au voyage dans l’espace, les créateurs de la série privilégient ainsi un voyage dans le temps, et les effets les plus spectaculaires de la série (qui n’admet plus grand-chose de merveilleux, en dehors de ses dragons) sont les ellipses temporelles qui figurent le vieillissement des personnages, épaulées par la magie du maquillage ou par de brusques changements d’acteurs. La singularité de l’univers de George R. R. Martins s’exprime ainsi moins dans l’expressivité d’un territoire (l’absence étonnante de grands espaces) que dans la mise en scène de ses traditions et de sa part folklorique : les rituels qui rythment la vie de la cour, mais aussi les tournois, les bals, les spectacles de marionnettes, les bordels, les parties de chasse, ou encore le goût de maquettiste du roi Viserys.

Dans les adaptations cinématographiques du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson inscrivait quant à lui le rapport entre les personnages et la nature au cœur même de sa mise en scène qui, dans le sillage de l’école romantique, ne s’épanouissait que dans l’exposition de tableaux grandioses exprimant à eux seul la tonalité du récit : de la verdoyante Comté à la noirceur du Mordor, en passant par le triste et mélancolique Rohan (et ses couleurs nordiques), ou encore l’éclatant mais corrompu Gondor (caractérisé par un blanc crasseux très latin). Ce principe pictural est largement repris par la mise en scène des Anneaux de pouvoir, jalonné de tableaux centrés sur le ballet des éléments naturels qui font avancer le récit, notamment l’irruption du feu, toujours l’instrument du mal. Quoi que l’on pense des films de Jackson, il faut lui reconnaître d’avoir su réellement bâtir la Terre du Milieu, en la superposant aux paysages néo-zélandais qui lui donnaient sa vraisemblance et sa substance. Si la mouture numérique de la Terre du Milieu version Amazon peine souvent à convaincre (on regrette la matérialité de sa version néo-zélandaise), la série se permet, paradoxalement, de l’explorer plus largement jusqu’à ses confins, et ce de manière moins superficielle. Tous les personnages semblent s’inscrire dans un rapport de force avec la nature : la reine de Numènor craint de voir sa cité ensevelie par les eaux, les Pied-velus se cachent sous terre comme des taupes, les elfes lient leur destin au dépérissement d’un arbre et les orcs travaillent à ériger un territoire à l’ombre des rayons du soleil. L’écocentrisme(dont les grains de terre du générique sont une possible illustration) qu’embrasse la série lui permet de se départir du manichéisme très anthropocentré de Jackson — l’homme face aux ténèbres — et d’investir de manière plus convaincante des réflexions propres à l’univers de Tolkien sur les conséquences qu’induit la hiérarchie des espèces vivantes : les elfes dominent et prospèrent, les hommes les envient, les nains s’enrichissent, les Pieds-velus craignent tous les prédateurs tandis que les orcs, seuls, sont considérés comme des monstres impropres à habiter le monde. Cultiver ou quitter cette terre : telle est la question que se posent, avant toute autre, les protagonistes au fil du récit. Moins tiraillés par des convictions manichéennes qu’assaillis par un doute tenace, ils témoignent d’une complexification judicieuse, à rebours de la simplification outrancière de Jackson : où se trouve le mal, ici ou là-bas ?

De l’inconvénient d’être né

Comment mieux éprouver l’existence au sein d’un monde qu’en percevant ce qui la borne, philosophiquement et matériellement, à savoir la souffrance de la naissance et l’appréhension de la mort ? House of the Dragon et surtout Les Anneaux de pouvoir sondent avec un certain appétit ces interrogations métaphysiques. La naissance est au cœur de toute la première saison de House Of The Dragon, qui retrace jusqu’à quatre scènes d’accouchements pour en figurer à chaque fois le déchirement, qu’il soit moral (le choix de Viserys), physique (les accouchements sanglants de Rhaenyra, dont le premier concorde avec le changement d’actrice pour incarner le rôle), ou psychologique (la mise à bas d’un enfant mort-né qui débouche sur le suicide d’une mère meurtrie). On ne naît pas facilement dans ce monde et on en porte les marques pour le reste de sa vie : la trajectoire des personnages et la place qu’ils occupent est déterminée par le patrimoine génétique, visible comme le nez au milieu de la figure (ou une perruque sur les cheveux). À ce titre, ce travail sur l’apparence des protagonistes, très expressément liés les uns aux autres par un jeu de correspondances entre les faciès et les accessoires, constitue la part la plus étonnante, étrange et séduisante de House of the Dragon, qui pousse très loin la désincarnation de ses figures héroïques : nés d’un double mouvement de consanguinité et d’eugénisme, les personnages sont tous semblables et s’apparentent aux pièces d’échecs assignées à un camp, dont chacune occupe une place et remplit sa mission sur l’échiquier. La violence parcourant la série et l’arbitraire avec laquelle semble frapper la mort, toujours soudaine et sanguinolente, ramène à un même scepticisme : la naissance est un arrachement au paisible néant, l’existence une farce et la mort une délivrance. En témoigne le dernier soupir du roi Viserys, qui se soustrait longtemps à son trépas annoncé (dès le premier épisode) et qui est figuré, avec délectation, comme un mort de moins en moins vivant, s’attachant coûte que coûte à son enveloppe charnelle, moins pour vivre que pour continuer à occuper son rôle.

Si la représentation de la mort est très différente dans Les Anneaux de pouvoir – les personnages, à l’exception d’une poignée de seconds rôles, ne meurent jamais vraiment –, la philosophie qui sous-tend l’univers de Tolkien est sur ce point cousine à celle qui régit Westeros. Elle se pose par ailleurs là encore en des termes géographiques, par la perspective de la finitude de la Terre du Milieu. Quand l’elfe Galadriel, dans l’une des scènes les plus ambitieuses et réussies de la série, est priée de quitter le continent pour retourner dans un au-delà paradisiaque (sa terre originelle), la mise en scène figure alors un véritable choix métaphysique. Le glissement du navire qui porte les elfes vers les terres immortelles s’apparente bien à une marche vers la mort : la lumière de plus de plus éblouissante à mesure que l’embarcation se rapproche des portes de Valinor fait d’ailleurs disparaître le corps des elfes dans un fondu au blanc. L‘apaisement qui émane des visages de ses compagnons d’infortune, qu’on débarrasse des attributs qui leur assignaient une place dans le monde des vivants, tranche avec l’inquiétude de celle qui porte, seule, la charge d’un questionnement sur ce que suppose ce suicide philosophique : c’est parce qu’il est possible de le quitter pour retrouver le néant (dans l’invisible et l’impensable, au-delà des limites de la matière), que ce monde existe. Et c’est parce qu’il existe qu’il faut continuer à l’habiter.

Analyse : Les Anneaux de pouvoir / House of the Dragon – Critikat