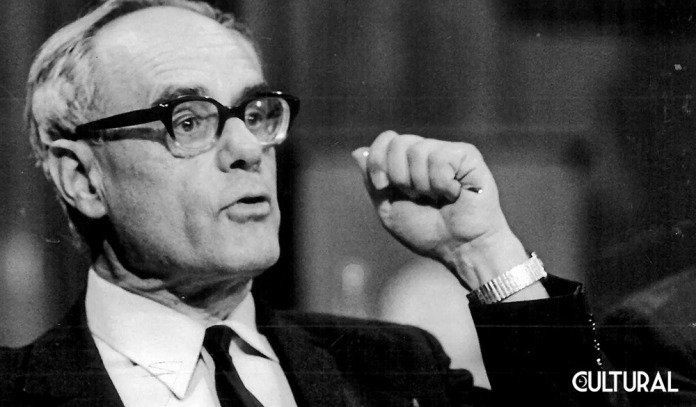

Karl Rahner S.J.

Prenotando

Yo, Ignacio de Loyola, pretendo en estas líneas decir algo acerca de mí y de la tarea de los jesuitas, supuesto que aún hoy sigan sintiéndose comprometidos con aquel espíritu que en otro tiempo determinó, en mí y en mis primeros compañeros, los comienzos de esta Orden. No voy a contar mi vida al estilo de una biografía histórica. Ya os he dejado un relato que todos conocéis, en el que expongo cómo veía yo mi vida al final de mis días. Además, en todos estos siglos se han escrito suficientes libros sobre mí, unos mejores que otros. Desde el bienaventurado silencio de Dios voy a intentar decir algo sobre mí, aunque resulte casi imposible y aunque lo que se diga desde aquí haya de transformarse nuevamente de eternidad en tiempo, y a pesar de que el tiempo, a su vez, sigue estando abarcado por el eterno misterio de Dios. Pero no te apresures a afirmar, en un exceso de ramplonería, que lo que yo diga se vaya a transformar de algo mío en algo tuyo, porque, para que pueda ser oído, debería llegar a tu cabeza y, tal vez, también a tu corazón, de modo que dependerá de todas las posibles peculiaridades del oyente y de su pasajera situación. Como teólogo, deberías saber que el escuchar no suprime necesaria y totalmente el decir. Si pones por escrito lo que a tu modo has oído, tal vez dejarás de poner algo de lo que yo quería decir. Pero es que, además, si lo que yo diga sonara igual que las palabras de mi Autobiografía, los Ejercicios, las Constituciones de mi Orden o los miles de cartas que escribí con ayuda de mi secretario Polanco; si se pudiese tomar tranquilamente como parte de la sesuda sabiduría de un santo, entonces yo habría estado hablando metido de lleno en mi época, no en la tuya.

Experiencia inmediata de Dios

Ya sabes que, tal como entonces lo expresaba, mi deseo era «ayudar a las almas», es decir, comunicar a los hombres algo acerca de Dios y de su gracia, de Jesucristo crucificado y resucitado, que les hiciera recuperar su libertad integrándola dentro de la libertad de Dios. Yo deseaba expresarlo tal como siempre se había expresado en la Iglesia, y realmente creía (y era una creencia cierta) que eso tan antiguo podía yo decirlo de una manera nueva. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que, primero de un modo incipiente durante mi enfermedad en Loyola y luego de manera decisiva durante mis días de soledad en Manresa, me había encontrado directamente con Dios y debía participar a los demás, en la medida de lo posible, dicha experiencia.

Cuando afirmo haber tenido una experiencia inmediata de Dios, no siento la necesidad de apoyar esta aseveración en una disertación teológica sobre la esencia de dicha experiencia, como tampoco pretendo hablar de todos los fenómenos concomitantes a la misma, que evidentemente poseen también sus propias peculiaridades históricas e individuales; no hablo, por tanto, de las visiones, símbolos y audiciones figurativas, ni del don de lágrimas o cosas parecidas. Lo único que digo es que experimenté a Dios, al innombrable e insondable, al silencioso y, sin embargo, cercano, en la tridimensionalidad de su donación a mí. Experimenté a Dios, también y sobre todo, más allá de toda imaginación plástica. A Él, que, cuando por su propia iniciativa se aproxima por la gracia, no puede ser confundido con ninguna otra cosa.

Semejante convicción puede sonar como algo muy ingenuo para vuestro devoto quehacer, que funciona con palabras lo más elevadas posible; pero en el fondo se trata de algo tremendo, tanto si lo consideramos a partir de mí mismo, que he vuelto a experimentar de un modo totalmente nuevo la incomprensibilidad de Dios, como si lo vemos desde la impiedad de vuestra propia época, en la que esa misma impiedad lo único que hace, en definitiva, es suprimir aquellos ídolos que la época precedente, de un modo a la vez ingenuo y terrible, había equiparado con el Dios inefable. Una impiedad que -¿por qué no decirlo?- penetra incluso a la misma Iglesia, ya que ésta, a fin de cuentas, para ser fiel al Crucificado, ha de constituir el acontecimiento capaz de derribar a los dioses a través de su propia historia.

A decir verdad, ¿acaso no os ha sorprendido el que en mi Autobiografía haya llegado a afirmar que mi experiencia mística me proporcionó tal seguridad en la fe que ésta habría permanecido inconmovible aun cuando no existieran las Sagradas Escrituras? ¿No habría sido muy fácil acusarme de misticismo subjetivista y de falta de sentido eclesial? De hecho, a mí no me sorprendió excesivamente el que, tanto en Alcalá como en Salamanca y en otros lugares, me consideraran un «alumbrado». Yo había encontrado realmente a Dios, al Dios vivo y verdadero, al Dios que merece ese nombre superior a cualquier otro nombre. El que a esa experiencia se la llame «mística» o de cualquier otro modo es algo que en este momento resulta irrelevante; vuestros teólogos pueden especular cuanto quieran acerca de si existe la posibilidad de explicar con conceptos humanos un hecho de esta naturaleza. Más adelante intentaré exponer cuál es la causa de que semejante experiencia de inmediatez no tiene por qué suprimir la relación con Jesús ni la consiguiente relación con la Iglesia.

Pero, por de pronto, repito que me he encontrado con Dios; que he experimentado al mismo Dios. Ya entonces era yo capaz de distinguir entre Dios en cuanto tal y las palabras, imágenes y experiencias limitadas y concretas que de algún modo refieren a Dios. Naturalmente, esta mi experiencia tuvo también su propia historia: una historia que tuvo un comienzo modesto y casi insignificante; entonces hablé y escribí sobre ello en un tono que ahora, naturalmente, a mí mismo me resulta conmovedoramente infantil y que sólo permite ver lo ocurrido de un modo indirecto y distante. Pero lo cierto es que, a partir de Manresa, comencé a experimentar la inefable incomprensibilidad de Dios de un modo cada vez más intenso y más puro (algo que ya entonces formuló mi amigo Nadal con su estilo bastante más filosófico).

Dios mismo

Era Dios mismo a quien yo experimenté; no palabras humanas sobre Él. Dios y la sorprendente libertad que le caracteriza y que sólo puede experimentarse en virtud de su iniciativa, y no como el punto en que se cruzan las realidades finitas y los cálculos que pueden hacerse a partir de ellas. Dios mismo, aun cuando el «cara a cara» que ahora experimento sea algo totalmente distinto (y, sin embargo, idéntico), y no tengo por qué dar ningún curso de teología acerca de esta diferencia. Lo que digo es que sucedió así; y me atrevería incluso a añadir que, si dejarais que vuestro escepticismo acerca de este tipo de afirmaciones (escepticismo amenazado por un subrepticio ateísmo) llegara a sus últimas consecuencias y desembocara no sólo en una teoría hábilmente formulada, sino también en la amargura de vivir, entonces podríais hacer esa misma experiencia. Porque es precisamente entonces cuando se produce un acontecimiento en el que (junto a la pervivencia biológica) se llega a experimentar la muerte como algo radical, bien sea como una esperanza autolegitimadora, bien sea como la desesperación absoluta; y es en ese mismo instante cuando Dios se ofrece a sí mismo. (No es de extrañar, pues, que yo mismo estuviera a punto de quitarme la vida en Manresa). Y aunque esa experiencia ciertamente constituye una gracia, ello no significa que en principio se le niegue a nadie. Precisamente de esto es de lo que estaba yo convencido.

Iniciación a la experiencia propia

A partir de la experiencia de Manresa y durante el resto de mi vida, hasta la soledad de mi muerte en el más absoluto aislamiento, nunca consideré que la gracia fuese un privilegio especial que se concede a una «élite». Por eso di los Ejercicios a cuantos consideraron aceptable mi ofrecimiento de ayuda espiritual. Incluso di Ejercicios antes de haber estudiado vuestra teología y de haber logrado con bastante esfuerzo (que ahora casi me produce risa) el grado de maestro por la Universidad de París; y antes, incluso, de recibir los poderes eclesiales y sacramentales por medio de la ordenación sacerdotal. ¿Y por qué no? A fin de cuentas, el director de Ejercicios (como le llamaréis más tarde) no transmite oficialmente, en virtud de la esencia última de dichos Ejercicios y a pesar de su carácter eclesial, la palabra de la Iglesia en cuanto tal, sino que únicamente y con toda circunspección se limita a ofrecer (si puede) una pequeña ayuda, con objeto de que Dios y el hombre puedan realmente encontrarse de un modo directo. Los primeros compañeros que tuve no estaban todos igualmente dotados para ello y, antes de mi época parisina, tuve que ver cómo se apartaban de mí todos aquellos a quienes pretendía ganar para mis planes por medio de los Ejercicios. Volvemos a lo mismo. ¿Es tan evidente, tanto para el espíritu eclesial de mi época como para el ateísmo de vuestro tiempo, el que exista o pueda existir algo así, de tal modo que ni la época antigua lo rechazara como subjetivismo no eclesial, ni vuestro tiempo lo condenara como ilusión o ideología?

En París añadí a mis Ejercicios las «Reglas para sentir con la Iglesia»; superé además con éxito todos los procesos eclesiásticos que se me incoaron una y otra vez, y sometí a la aprobación directa del Papa mi trabajo y el de mis compañeros. Sobre esto hablaré en detalle más adelante. Pero una cosa sigue en pie: que Dios puede y quiere tratar de modo directo con su criatura; que el ser humano puede realmente experimentar cómo tal cosa sucede; que puede captar el soberano designio de la libertad de Dios sobre su vida, lo cual ya no es algo que pueda calcularse, mediante un oportuno y estructurado raciocinio, como una exigencia de la racionalidad humana (ni filosófica, ni teológica, ni «existencialmente»).

Espiritualidad ignaciana

Esta convicción, tan simple y a la vez tan desorbitada, me parece que constituye (junto con otras cosas a las que más adelante aludiré) el núcleo de lo que vosotros soléis llamar mi espiritualidad. Considerado desde el punto de vista de la historia de la espiritualidad de la Iglesia, ¿se trata de algo nuevo o de algo viejo? ¿Es algo obvio o resulta sorprendente? ¿Constituye acaso el comienzo de la «edad moderna» de la Iglesia y tiene quizá más relación con las experiencias de Lutero y Descartes que lo que vosotros, los jesuitas, habéis querido admitir a lo largo de los siglos? ¿Se trata de algo que haya que relegar a un segundo plano en la Iglesia de hoy y de mañana, debido a que el hombre ya casi no soporta la callada soledad ante Dios y trata de refugiarse en una especie de colectividad eclesial, cuando en realidad dicha colectividad ha de edificarse sobre la base de hombres espirituales que hayan tenido un encuentro directo con Dios, y no sobre la base de unos hombres que, a fin de cuentas, utilizan a la Iglesia para evitar tener que vérselas con Dios y su libre incomprensibilidad? Estas preguntas, amigo, han dejado de tener sentido para mí, y, por consiguiente, no tengo que darles respuesta; yo no soy, aquí y ahora, ningún profeta de la historia futura de la Iglesia; pero vosotros sí debéis plantearos esta cuestión y tenéis que darle una respuesta que implique a la vez una gran claridad teológica y una decisión histórica.

Una cosa, sin embargo, sigue siendo cierta: que el ser humano puede experimentar personalmente a Dios. Y vuestra pastoral debería, siempre y en cualquier circunstancia, tener presente esta meta inexorable. Si llenáis los graneros de la conciencia de los hombres únicamente con vuestra teología erudita y modernizante, de tal modo que, a fin de cuentas, no haga sino provocar un espantoso torrente de palabras; si no hicierais más que adiestrar a los hombres en un eclesialismo que los convierta en súbditos incondicionales del «establishment» eclesial; si en la Iglesia no pretendierais más que reducir a los seres humanos al papel de súbditos obedientes de un Dios lejano, representado por una autoridad eclesiástica; si no ayudarais a los hombres, por encima de todo eso, a liberarse definitivamente de todas sus seguridades tangibles y de todos sus particulares conocimientos, para abandonarse confiados en aquella incomprensibilidad que carece de caminos prefijados de antemano; si no les ayudarais a hacer realidad esto en los momentos definitivos y terribles de «impasse» que se presentan en la vida y en los inefables instantes del amor y del gozo y, por último, de un modo radical y definitivo, en la muerte (en solidaridad con el Jesús agonizante y abandonado de Dios), entonces, a pesar de vuestra pretendida pastoral y de vuestra acción misionera, habríais olvidado o traicionado mi

«espiritualidad».

Y como todos los hombres son pecadores y miopes, por eso mismo, pienso yo, vosotros, los jesuitas, habéis caído muchas veces en este olvido y en esta traición a lo largo de vuestra historia. En no pocas ocasiones habéis defendido a la Iglesia como si ésta fuera lo definitivo; como si la Iglesia, cuando es fiel a su propia esencia, no fuera, a fin de cuentas, el lugar en el que el hombre se entrega silenciosamente a Dios, sin preocuparse ya de lo que éste quiera hacer con él, porque Dios es precisamente el misterio incomprensible, y sólo así puede ser nuestra meta y nuestra felicidad.

Debería deciros ahora expresamente a vosotros, secretos y reprimidos ateos de hoy, de qué manera puede el hombre encontrarse directamente con Dios hasta llegar, en esa experiencia, al punto en que Dios se hace accesible en todo momento (no sólo en ocasiones especiales de carácter «místico»), y todas las cosas, sin necesidad de desvirtuarse, le transparentan. A decir verdad, debería hablar de cuáles son especialmente las circunstancias más adecuadas para dicha experiencia (si se desea que éstas resulten, ante todo, nítidas), circunstancias que en vuestra época no tienen por qué ser siempre las mismas que traté de establecer en las «Anotaciones» de mis Ejercicios, aun cuando también estoy convencido de que los Ejercicios, tomados casi al pie de la letra, podrían ser aún más eficaces que algunas de las «adaptaciones» que, aquí y allá, están hoy de moda entre vosotros. Debería dejar bien claro que el provocar una experiencia divina de este tipo no consiste propiamente en indoctrinar sobre algo previamente inexistente en el ser humano, sino que consiste en tomar conciencia más explícitamente y en aceptar libremente un elemento constitutivo y propio del hombre, generalmente soterrado y reprimido, pero que es ineludible y recibe el nombre de «Gracia», y en el que Dios mismo se hace presente de modo inmediato.

Quizá debería deciros (aunque pueda resultar cómico) que no tenéis motivos para correr como desesperados sedientos en pos de las fuentes orientales de la auto- concentración, como si ya no hubiera entre vosotros fuentes de agua viva; aunque tampoco tenéis derecho a afirmar altaneramente que de aquellas fuentes sólo puede manar una profunda sabiduría humana, pero no la auténtica gracia de Dios. En este momento, sin embargo, no puedo seguir hablando de estos temas. Vosotros mismos habréis de reflexionar sobre ellos, habréis de seguir buscando y experimentando. El verdadero precio que hay que pagar por la experiencia a la que me refiero es el precio del corazón que se entrega con creyente esperanza al amor al prójimo.

Institución religiosa y experiencia interior

Me gustaría aclarar por medio de una imagen lo que hasta ahora he dicho. Imaginemos el corazón como un terreno de labranza. ¿Deberá estar eternamente condenado a la esterilidad, convertido en un desierto en el que habiten los demonios, o ha de ser un terreno fértil que dé frutos de eternidad? Puede uno tener la impresión de que la Iglesia establece enormes y complicados sistemas de riego, con objeto de irrigar y hacer fértil el terreno de ese corazón mediante su palabra, sus sacramentos, sus estructuras y todas sus prácticas. Ahora bien, todos estos «sistemas de riego», si se me permite llamarlos así, son ciertamente buenos y necesarios (aun cuando la misma Iglesia confiese que incluso allí donde no llegan sus «sistemas de riego» pueda haber corazones que produzcan frutos de eternidad). Naturalmente, esta imagen es equívoca, porque la acción de la Iglesia a través del Evangelio y los sacramentos implica, evidentemente, una serie de aspectos, motivos y exigencias que no quedan reflejados en esta imagen.

Pero sigamos con ella, porque expresa perfectamente lo que quiero decir. Y es lo siguiente: junto a esas aguas, en cierto modo procedentes y encauzadas desde fuera, destinadas a anegar el terreno del alma (hablando sin metáforas: junto a las indoctrinaciones religiosas, por encima de las proposiciones acerca de Dios y sus mandamientos, más allá de todo aquello que únicamente hace alusión a Dios en cuanto distinto de Él; lo cual incluye a la Iglesia, la Escritura, los sacramentos, etc.), existe en el centro de ese mismo terreno una especie de sima, en cuyo fondo hay un manantial del que brotan las aguas del Espíritu viviente que saltan hacia la vida eterna, como explícitamente consta en el Evangelio de Juan. Como ya he dicho, esta imagen es equívoca; en realidad, no hay oposición radical alguna entre este manantial propio de cada uno y el «sistema de riego» exterior.

Evidentemente, ambas realidades se condicionan mutuamente. Toda invocación que se haga desde fuera en nombre de Dios (y aquí nos hallamos ante otra imagen) lo único que pretende es evidenciar la autoafirmación interior del mismo Dios, y ésta, a su vez, necesita que aquella invocación revista alguna forma terrena, máxime si tenemos en cuenta que ésta puede ser mucho más variada y humilde de lo que antes estaban dispuestos a admitir vuestros teólogos, y que una invocación exterior de este tipo, en cuanto que puede constituir una llamada a la responsabilidad, al amor y a la fidelidad, o una apuesta desinteresada en favor de la libertad y la justicia social, puede sonar de un modo mucho más mundano del que a vuestros teólogos les gustaría escuchar.

Pero he de volver a insistir obstinadamente en que tales indoctrinaciones e imperativos externos, tales canalizaciones exteriores de la gracia, sólo serán útiles, en definitiva, si se encuentran en algún punto con esa gracia última que procede del interior. En esto consistió mi verdadera experiencia a partir de los primeros Ejercicios que hice personalmente en Manresa, en los que se me abrieron los ojos del espíritu y me fue dado contemplarlo todo en Dios mismo. Y ésta fue también la experiencia que traté de comunicar a otros en los Ejercicios que di.

Me parece evidente que el ayudar de este modo a que se produzca el encuentro con Dios (¿o quizá habría que decir: ayudar al hombre a experimentar que siempre ha estado y sigue estando en contacto con Dios?) es hoy más importante que nunca, porque, de lo contrario, se correrá el riesgo insuperable de que todas las indoctrinaciones teológicas y todos los imperativos morales externos se hundan en esa calma letal que el ateísmo contemporáneo esparce en torno a cada individuo, sin que éste se percate de que esa terrible calma está, a su vez, hablando de Dios. Lo repito por enésima vez: yo ya no puedo dar Ejercicios y, por consiguiente, mi aseveración de que se puede encontrar directamente a Dios sigue siendo, naturalmente, una afirmación por demostrar.

Ahora entenderás por qué digo que para vosotros, los jesuitas, la principal tarea, en torno a la cual deben girar todas las demás, ha de ser la de dar Ejercicios. Con ello, naturalmente, no me refiero en absoluto a esos cursos organizados de un modo oficial que se imparten a muchos de una vez, sino a una ayuda mistagógica destinada a que los demás no rechacen la inmediatez de Dios, sino que la experimenten y la asuman claramente. Esto no significa que todos y cada uno de vosotros podáis o debáis dar Ejercicios de esta forma; es preciso que no todo el mundo piense que puede hacerlo. Tampoco se trata de infravalorar las restantes actividades de tipo pastoral, científico o sociopolítico que creáis que debéis realizar en el transcurso de vuestra historia.

Pero todas estas cosas deberíais considerarlas como preparación o como consecuencia de la tarea que también en el futuro ha de seguir siendo fundamental para vosotros: ayudar a que se produzca esa experiencia directa de Dios, en la que al ser humano se le revela que ese misterio incomprensible que llamamos Dios es algo cercano, se puede hablar con Él y nos salva por sí mismo precisamente cuando no tratamos de someterlo, sino que nos entregamos a Él incondicionalmente. Deberíais examinar constantemente si toda vuestra actividad sirve a este fin. Y si es así, entonces puede perfectamente uno de vosotros ser biólogo y dedicarse a investigar la vida anímica de las cucarachas.