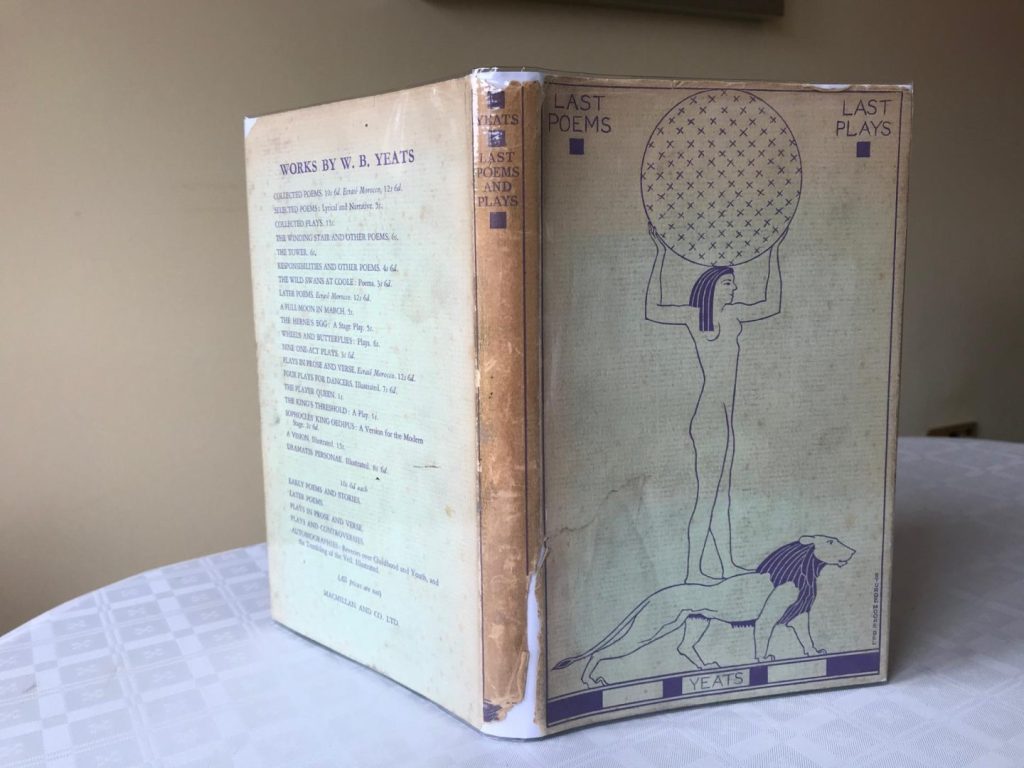

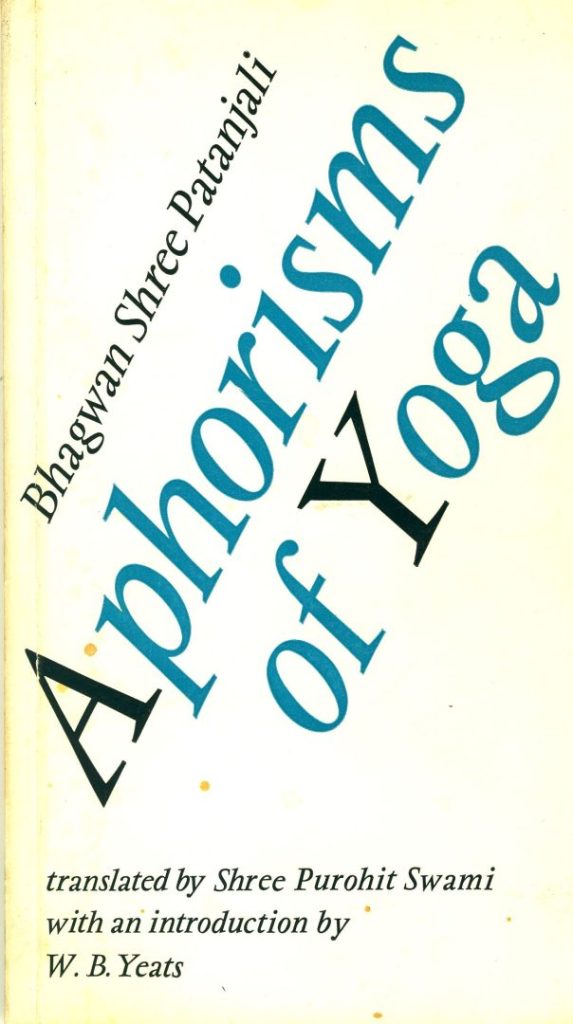

L’introduzione agli Aphorism of Yoga di Patañjali è l’estremo lavoro di William Butler Yeats. Il libro esce per la Faber nel giugno del 1938; Yeats morirà poco dopo, nel gennaio del ’39. Il libro – testo fondamentale della pratica meditativa, poi tradotto in ogni forma e in ogni lingua: dello Yogasutra, in immediata disponibilità, conto, nel nostro paese, l’edizione Einaudi, Rizzoli, Mimesis – consacra, sigilla e scioglie il legame tra il grande poeta irlandese e Shree Purohit Swāmi, autore della traduzione del sutra “dall’originale sanscrito” e del commento. I due si frequentavano dall’inverno del 1931: educato a Calcutta e a Bombay, Shree Purohit Swāmi, dopo una vita comune – con sposa e tre figli – preferì la via monastica; il suo maestro gli aveva indicato l’Europa come meta di pellegrinaggi. Il guru fece breccia in Thomas Sturge Moore, poeta di equilibrato talento, già sodale di Tagore e amante delle ‘giapponeserie’, che lo passò, per così dire, all’amico – e mentore – W.B. Yeats. Nobel per la letteratura nel 1923, bardo d’Irlanda, esoterista per necessità poetica, Yeats si appassionò alla filosofia indiana, gli pareva una leccornia poterla studiare direttamente sui testi autentici, senza mediazioni accademiche. Con la stessa disordinata, entusiasta passione, vent’anni prima, su ispirazione di Ezra Pound, aveva studiato il teatro Nō, emblema della cultura giapponese classica. Shree Purohit Swāmi, tra l’altro, avrebbe compiuto una traduzione della Bhagavad Gita che è ancora in circolo – ne esiste anche una versione in italiano, per Armenia, 1997.

Il primo segno cruciale del rapporto tra il guru e il poeta accade nel 1932: Yeats introduce il libro di Shree Purohit Swāmi, The Autobiography of an Indian Monk, che grazie alla sua paternità viene pubblicato da Macmillan; due anni dopo introduce The Holy Mountain – stampa la Faber diretta dall’amico T.S. Eliot – racconto del pellegrinaggio in Tibet e dell’iniziazione di Bhagwan Shri Hamsa, il maestro di Shree Purohit Swāmi. Nell’introduzione – come sempre intrigante e caotica – Yeats parla di Balzac e di Victor Hugo, accenna a una “ancora inedita traduzione dello Yogasutra di Patañjali” a cura del suo guru in pochette, conclude con una poesia che si riferisce alla “Sibilla Delfica” in trance e alla “sacra danza” per onorare gli dèi. In Yeats tutto risuona in spirali, allude ad altri mondi, riguarda una preveggenza. Affascinato dalle facoltà medianiche, in realtà, Yeats è il vero ramingo mediatore, un Hermes tra mondi contraddittori, è colui che osserva la nudità della dea senza venirne ucciso, ammira le sacre verità senza discernerle, può farlo, gli è concesso. La sacred dance qui evocata si riverbera nella sweet dancer e nella crazed girl che “danza sulla spiaggia/ l’anima divisa da se stessa”, protagoniste di due poesie – Sweet Dancer e A Crazed Girl, appunto – scritte nel 1936 e nel 1937, al culmine della relazione con Margot Ruddock, sibilla moderna, fuori tempo, in un tempo, l’odierno, che ha sostituito l’oracolo di Delfi con il manicomio, la casa per i pazzi.

Il legame tra Yeats e Margot Ruddock, “attrice ventisettenne, di talento e molto attraente, con una splendida voce da contralto ma mentalmente instabile, con una figlia giovane e ora al secondo matrimonio, infelice, con l’attore Raymond Lovell” (Anthony L. Johnson, in William B. Yeats, Le ultime poesie, Bur, 2004), culminerà con la pubblicazione, ‘a due mani’, nel 1937, di The Lemon Tree, il libro di poesie di lei – tradotto per la prima volta in Italia dalle edizioni Pangea / Magog come Vita, l’assalto – ma si inaugura, tre anni prima, intorno al terzo mistico, Shree Purohit Swāmi. È Yeats a descrivere e a ‘offrire’ il guru alla maniaca malia della Ruddock, in una delle prima lettere che le invia – la seconda dell’epistolario che possediamo –, il 5 ottobre del 1934 (“Mia cara Margot, ho chiesto a Bumpus di inviarti An Indian Monk di Shree Purohit Swāmi. Spero ti appassioni, ne ho scritto l’introduzione”). Così alla Ruddock, con genio sintetico, Yeats parla del guru, mostrando uno spaccato dell’intelligenza londinese, pronta alla spiritualità (o allo spiritsmo):

“Vive a Londra da qualche anno e un gruppo di persone si è raccolto attorno a lui, alcuni sono affiliati – o vi sono stati – alla Theosophical Society, e studiano sotto la sua guida. È un uomo semplice, educato, un vero gentleman indiano”.

Con la Ruddock, il discepolo Yeats, sulla scia della rivelazione induista, indossa la stola del maestro di vita: “La via della saggezza è la nostra via, non quella dei nostri avi, che si affolla nel sangue, non la via che si fonda sull’atto di sottomissione a qualche chiesa o passione, a qualcuno o a qualcosa che ci levi il fardello, quel fardello che è la nostra gloria – la via che ci rende europei ovunque, comunque. L’indiano si sottomette al dio, ma questo dio è se stesso – qualsiasi sé. Non posso spiegarti oggi”.

Il culmine del rapporto tra Yeats e Shree Purohit Swāmi si svolge tra il tardo ottobre del 1935 e la primavera del 1936, quando i due si ritirano a Maiorca per tradurre The ten principal Upanishads: il libro uscirà per la Faber nel 1937. Sono gli anni in cui anche il legame d’amore e poesia tra Yeats e Margot Ruddock si compie, snodandosi in tragedia: nel maggio del ’36 il Console britannico a Barcellona dà l’avviso di “Una poetessa inglese [Margot] che si è arrampicata fuori da una finestra, è caduta attraverso un tetto, fratturandosi una rotula, si è nascosta nella stiva di una nave e per la maggior parte di quel tempo ha cantato le proprie poesie, accompagnandole con la sua musica” (così Yeats a Dorothy Wellesley il 22 maggio). La scena esalta Yeats, che esulta “Era in una sorta di estasi”, facendo di quella icona – la poetessa impazzita – il cardine della sua poesia estrema, il punto di giunzione tra arcano e quotidiano, arcaico e odierno, medium e sacerdozio, il manifesto della mania che vince (vinta) il logos, l’estremo tentativo – fallito – della poesia di recuperare il proprio ruolo magico nella storia. Inorridito dall’accaduto, il guru indiano mollò il poeta in estro e tornò in India, dove morirà, compiuto il suo pellegrinaggio, poco dopo, nel 1940.

Le concezioni di Yeats, in cui Patañjali si fonde con Emanuel Swedenborg e Jacob Böhme – maestri del suo diretto precursore, William Blake – e le Upanishad sono coniugate alla “Comédie humaine” e a Goethe, sfociano in alcune poesie ultime come News for the Delphic Oracle e Under Ben Bulben, scritte nel 1938. In prospettiva, il lavoro di Yeats nei testi sacri della tradizione indiana – per quanto istintivo, creativo, inappropriato ed eccentrico – è una primizia, aprirà la strada, per dire, ai futuri vagabondaggi Beat.

L’ispirazione, per Yeats, l’istante lirico e l’istinto conoscitivo, passa sempre attraverso una donna, divino calice di carne. Prima fu Maud Gonne, attrice, rivoluzionaria, esoterista; la moglie, Georgie Hyde-Lees gli ispirò il trattato mistico-rituale A Vision (“Il pomeriggio del 24 ottobre 1917, quattro giorni dopo che mi ero sposato, rimasi stupito nel vedere mia moglie che tentava la scrittura automatica. Ciò che veniva fuori in frasi staccate, in una scrittura quasi illeggibile, era così esaltante…”). Per la cronaca, Georgie era una sposina di venticinque anni, all’epoca; W.B. un già sommo poeta di cinquantadue. Per un tratto, Margot Ruddock fu lo spioncino tramite il quale Yeats ammirò gli abissi della mente. Ciò che vide gli piacque, al principio; infine, ne fu terrorizzato. Non c’è gioco – lirico e carnale – nella donna che si fa folle, ma dolore, a cubi.

Mentre la Ruddock – su mediazione di Yeats – stava realizzando un ciclo di trasmissioni poetico-musicali per la BBC – leggeva poesie sue e di Yeats, con sommo disdegno della Wellesley – il poeta, eroticamente irrequieto, si era avvicinato a Lady Elizabeth Pelham, single, aristocratica, trentottenne. Era l’aprile del 1937: Yeats progettava un viaggio con lei, in India, ad incontrare – diciamo così – Shri Hamsa, l’antico maestro di Purohit Swāmi. La Pelham fece capire al poeta che non ce n’era; Yeats, come sempre umorale, pronto ai grandi gesti purché non implichino grandi sforzi, pur sempre ispirato, dimenticò i suoi sogni indiani.

**

Introduzione a “Aforismi sullo Yoga di Patañjali”

L’esperienza meditativa, accessibile a tutti quelli che indossano una pratica e uno stile di vita tradizionale, è l’esperienza fondamentale della civiltà indiana, e di ogni pensiero e sentimento che attenda la propria realizzazione. In Cina e in Giappone la pratica è differente, eguale l’esperienza. Nelle Upanishad e in Patañjali, il Sé e l’Uno sono reali. In certi libri della tradizione indiana e cinese, il Sé e il Non-Sé, l’Uno e i Molti sono illusori. Ciò che l’intelletto logico conosce è questo, non quello; è il lì, non il qui, il prima e non il dopo, confinato in un’ala o in un’altra di qualche antinomia. Non era più possibile identificare l’Uno con il Sé: il metodo della meditazione deve modificarsi.

Qualche anno fa, per capire come la meditazione abbia influenzato la pittura paesaggistica cinese e giapponese, ho cercato quel metodo in saggi ed enciclopedie. Quel metodo prepara la fuga da tutto ciò che l’intelletto considera vero, quella fuga, come descritta nelle scritture e nei racconti del Buddhismo Zen, è accelerato dallo shock, da una illuminazione prodotta dal maestro, spesso tramite artifici.

Un giovane monaco disse all’abate: “Ho notato che quando qualcuno vi chiede del Nirvana, alzate la mano destra, per poi abbassarla. Anche io, ora, quando mi rivolgono quella domanda, rispondo allo stesso modo’. L’Abate afferrò la mano e si tagliò un dito. Il giovane monaco scappò via, urlando; infine si fermò, guardando indietro. L’Abate alzò e abbassò la mano, e in quel momento il giovane giunse alla gioia suprema.

“Il giovane non esce più dalla tenda ricamata, circonfusa di nubi di incenso. Va dagli amici, dai suonatori di flauto: al giovane è accaduta una cosa molto bella, ma può raccontarla soltanto alla sua innamorata”.

*

Prima dell’Umanesimo e del Rinascimento, l’intelletto popolare trovava quiete e realizzazione adorando l’immagine di Dio nella figura del Crocefisso, o del Bimbo sulle ginocchia della Madre: all’umanista tutto questo restava alieno, tanto quanto la mitologia dell’antica India o della Grecia dei primordi agli occhi dei seguaci di Yājñavalkya o di Pitagora, ma il Buddismo Zen, la pratica degli Yogi, la disciplina neoplatonica non hanno avuto sostituti. È intervenuta, semmai, la scienza meccanica.

Soltanto Goethe, tra gli uomini di genio, ha cercato di diventare saggio, dando a questa parola il valore che le assegnavano gli antichi. La mia giovinezza deve tanto al Wilhelm Meister, quanto la mia vecchiaia deve alla “Comédie humaine”. Nel Faust, Goethe ha cercato di realizzare e di esprimere quell’istante in cui pensieri ed emozioni trovano riposo e ristoro. Nella prima parte, Faust si rifiuta di dire “In principio era il Verbo”, sostituendo l’asserzione apodittica con “In principio era l’Atto”. Quando, verso la fine, grida “Attimo, fermati!”, contempla alcuni uomini che cercano di salvare dall’inondazione un piccolo appezzamento di terra coltivata. Potrebbe aver pensato al nulla, ma il suo disgusto per ogni pensiero astratto, o disincarnato, lo convince che la cultura (quella landa coltivata?) e la creazione vadano difese, che quello sia il solo bene. Eppure, c’è qualcosa di più. Egli è vago, non urla “Attimo, fermati!”, ma dice che potrebbe piangere per questo, che non avverte più distinzioni. Forse il pensiero fallisce, forse la sua vita è fallita, davanti a ciò che pare la prova suprema della filosofia. Goethe cerca l’unità, quell’unità che Dante paragona a un corpo umano perfettamente proporzionato. Ma mentre si approssima al successo, la poesia si dissolve in astrazioni e complessità.

Gentile, il filosofo italiano hegeliano, ricava dalle parole di Faust la convinzione che la realtà ultima è Atto Puro, l’attore e ciò che mette in scena, il pugile e il sacco, entrambi consunti. Se Goethe ha fallito, ha fallito perché né lui né il suo pubblico conoscevano una scienza o una filosofia che non tentasse di cambiare opinione, ma di mutare il livello del sapere. Non sapendo nulla del calor bianco, ha cercato la verità nel freddo ferro.

*

Nel XVII secolo il Samadhi appare nella “trance” di Jacob Böhme, quando la verità cadde su di lui come “pioggia scrosciante” e nel XVIII secolo nelle visioni di Swedenborg. Forse dovrei negare alle visioni di Swedenborg e di Santa Teresa il carattere del Samadhi cosciente, che nelle Upanishad e per Patañjali è termine che significa una condizione soverchiante, che non accetta limiti. “Chiedimi qual è la mia religione e ti darò un pugno”, scrive un monaco giapponese dopo aver raggiunto il Nirvana. Possiamo, credo, concedere a Swedenborg un Samadhi impuro.

Böhme ha avuto una grande influenza sulla teologia del XVII secolo e in parte sulla moderna filosofia tedesca; Swedenborg ha immesso una antinomia nel corpo sentimentale della teoria spiritualistica: ma trance e visioni sfuggono all’indagine. Nella prima metà dell’Ottocento gli ipnotisti francesi, o mesmeristi, come venivano chiamati, indagarono il sonno degli Yogi dall’esterno, scoprendo, a loro dire, una serie di stati spirituali intermedi tra l’uomo e Dio: furono i primi a studiare la chiaroveggenza, la conoscenza ulteriore. Dall’America, verso la metà del secolo, il sonno dello Yoga si trasmette ai medium. Tale era stata l’influenza degli ipnotizzatori francesi, incorporata nei romanzi di Balzac, Dumas, George Sand, che si formarono due interpretazioni dei fenomeni psichici. In Inghilterra e in America li si attribuì agli spiriti, mentre quasi senza eccezione gli scienziati continentali scoprirono la loro origine in qualche potere della mente, finora inimmaginabile. Questi punti di vista non sono contradditori agli occhi dello studente di Yoga; per citare la Chāndogya-Upanishad: “il saggio vede nel Sé quelli che sono vivi e quelli che sono morti”.

William Butler Yeats

Dublino, 1937

“Afferrò la mano per tagliarsi un dito”. Yeats, lo Yoga e le donne – Pangea